Vor dem befürchteten Untergang kommt die Musik. "Is' wie bei der 'Titanic'", sagt Kevin und lacht in die Dunkelheit. Er steht auf einem Deich, mitten in Hildesheim. Im Rhythmus der Hymne wirft er Sandsäcke ins matschige Gras. "Ich sag Hildes – ihr sagt Heim. Hildes – Heim", dröhnt der Gesang der Helfer über den Lärm zahlloser Generatoren und Pumpen dahin. Neben vielen Freiwilligen verteidigen Feuerwehrleute aus allen Winkeln Niedersachsens die Stadt. Kevin blickt sorgenvoll auf die weiche Stelle im Deich, aus der in dieser Nacht zum 28. Juli seit Stunden Wasser sickert

Tief "Alfred" hat sich auf seinem Zug nach Osten über Deutschland festgefahren

Kevin und seine Freunde sind gekommen, um ihr Stadion zu retten. Die Heimstatt des Regionalligisten Borussia 06 Hildesheim würde gewiss verwüstet, wenn die Wassermassen diesen Kampf gewännen. Eben sei ein Deichläufer da gewesen, erzählt Kevin. An mehreren Stellen wären schon Risse in der Deichkrone zu erkennen, habe der berichtet. Sie kämpfen weiter.

Ihr nasser Feind greift von den Höhenzügen des Harzes her an. Die Innerste, ein Nebenfluss der Leine, schleppt Millionen Liter Regenwasser heran, über eine Höhendifferenz von über 500 Metern, mit Wucht. Anfangs war es Starkregen, der in Schauern aus Gewitterwolken fiel. Dann folgte Dauerniederschlag: Das Tief "Alfred" hatte sich auf seinem Zug nach Osten über Deutschland festgefahren. Vom 24. Juli, dem Montag vergangener Woche, bis zum Mittwoch schüttete der Himmel Sintfluten auf Südniedersachsen, über den gesamten Harz, und von Nordthüringen zog sich ein dichtes Regenband bis hoch in den äußersten Nordosten der Republik. Auf dem Brocken registrierte die Wetterwarte den republikweiten Regenrekord von 238 Millimetern pro Quadratmeter innerhalb der kritischen 48 Stunden zu Wochenbeginn.

Schwere Gewitter, ein erst viel zu trockener, dann viel zu nasser Sommer, die festgeklemmte Wetterlage "Tief Mitteleuropa" – all das entspricht dem Szenario, das Klimaforscher den Deutschen vorhergesagt haben. So steht es im fünften Lagebericht des Weltklimarats IPCC, der vor drei Jahren erschienen ist, und so prognostizieren es auch Regionalstudien deutscher Experten für den Fall, dass sich die Atmosphäre wie erwartet erwärmt: mehr Starkregen, mehr Dürre. Steter Wechsel der Extreme. Und mehr Herausforderungen für Feuerwehren, Hausbesitzer, Versicherer und Landschaftsplaner.

Alarm in Niedersachsen

Der Wandel ist da – Deutschland bringt er Fluten, Südeuropa seit Wochen Dürre, Trockenheit und Feuer. Bei uns trafen seine Folgen zuerst Berlin, dann weitere Städte und schließlich, aufgrund der Dauerberegnung durch "Alfred" , am heftigsten Niedersachsen.

Der Normalpegel der Oker, die wie die Innerste im Harz entspringt, liegt in Wolfenbüttel bei 80 Zentimetern. Am Freitagabend steht er bei 3,83 Metern, es ist die zweithöchste Flut nach 1994. Damals wurden weite Teile der historischen Innenstadt überschwemmt. Diesmal können nur zwei Straßenzüge nicht gehalten werden. Einige Keller und ein Parkhaus liefen voll, 20 teils demente Bewohner des Altenheims an den Steinhäuser Gärten hat man evakuiert. Dort pumpten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) von Donnerstagnachmittag an binnen Tagesfrist 20 Millionen Liter Wasser ab und verhinderten so, dass das Heim versank. Man wird sich, auch hier, schnell einig: Dies ist ein sonderbarer, ein ruheloser Sommer.

Und er hatte Vorboten. Etwa die gewaltige Sturzflut in der Hauptstadt. Hatten Meteorologen bis Ende Mai noch vor Dürre, Trockenheit und Waldbrandgefahr gewarnt, änderte sich jetzt alles. Von nun an schien Deutschland wie ein 360 000 Quadratkilometer großer Magnet Europas Wasser anzuziehen, das sonst beinahe überall knapp blieb.

Am 29. Juni also prasselten in Minutenfrist horrende Fluten auf Berlin und Potsdam nieder. "Amtliche Rekordtagessumme" heißt solch ein Phänomen im Jargon der Wetterwissenschaftler. In Tegel maß sie an jenem Donnerstag 196,9 Millimeter. Unheilsspediteur in diesem Fall: Tief "Zlatan" , der Vorgänger von "Alfred" . Das Üble dabei: Als "Alfred" eintraf, war "Zlatan" für viele Berliner noch gar nicht wirklich weg.

Berlin ist im Grunde ein einziger Sumpf

Seit dem Jahrhundertregen Ende Juni wateten die Bewohner der Siedlung Mäckeritzwiesen drei Wochen lang in Gummistiefeln durch ihre Gärten. Auf überfluteten Wegen schwammen Goldfische. 182 Grundstücke, 550 Menschen, eine Pfütze. Wie übel das nasse Element wütet, bestimmt auch hier die Geografie. Das berüchtigte Berliner Urstromtal wird in der Stadt für allerlei Murks verantwortlich gemacht: unterspülte U-Bahn-Tunnel, Kostenexplosionen bei der Staatsoper-Sanierung, Wasser in der Baugrube der Museumsinsel. Hier hat sich zum Ende der letzten Eiszeit das Schmelzwasser durch Brandenburg gewälzt. Es fräste ein tiefes Tal, das bis heute die Bewohner der Stadt mit einem hohen Grundwasserspiegel piesackt. Berlin ist im Grunde ein einziger Sumpf.

Und es ist typisch für unsere Siedlungslandschaften in Zeiten des Klimawandels: Sie sind ihm schlecht gewachsen. Das gilt für Äcker wie für Metropolen. Über Jahrhunderte bauten die deutschen Städter nah an den Flüssen, man brauchte sie ja nicht bloß für Frisch- und Abwasser, sondern auch für den Transport mannigfacher Güter. Längst haben Lkws den Platz der meisten Kähne eingenommen, weite Landschaften wurden betoniert, asphaltiert, versiegelt. Was dann noch schiffte, verlangte nach verkehrsoptimierten Wasserstraßen, denen Auen und Bögen fehlen, was sie zu Rennrutschen für Flutwellen machte. Die schweren Überschwemmungen an Elbe, Rhein und Oder künden davon. Sie sind das bodenständige Testament der Industrialisierung, Spiegelbild der immer dichteren Treibhausgasglocke am Himmel.

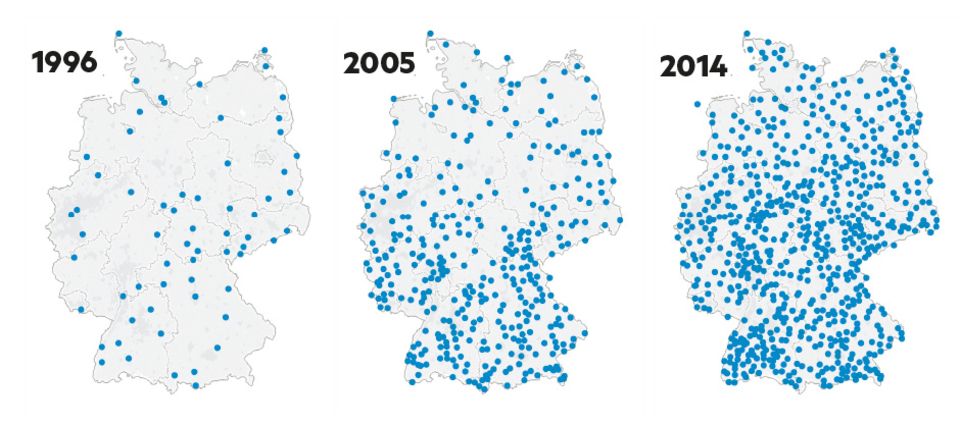

Über die Jahrzehnte hat die Häufigkeit der Unwetter zugenommen

Deren Wirkungen drohen nun immens teuer zu werden. Beim Juni-Hochwasser von 2013 registrierte die deutsche Versicherungswirtschaft etwa 140.000 Schadensfälle und zahlte rund 1,8 Milliarden Euro aus. Nach der Jahrhundertflut von 2002 war das bereits die zweite milliardenschwere Überschwemmungskatastrophe. Und zwischen den Großereignissen: lokale Desaster, Jahr um Jahr.

An Deutschlands großen Flüssen lässt sich immerhin noch am wirksamsten Vorsorge treffen – gegen extremen Regen, der wie in den letzten Wochen unverhofft und allerorten auftreten kann, jedoch wesentlich schlechter. Peter Höppe, Leiter der Geo-Risikoforschung der Rückversicherung Munich Re, erläutert: "In Deutschland haben wir bei Schäden durch Starkregenniederschläge, besonders wenn sie aus Gewittern stammen, eine signifikante Zunahme. Seit 1980 gibt es mindestens eine Verdopplung." Über die Jahrzehnte hat die Häufigkeit von gewitterbedingtem Starkregen zugenommen. Und das ist ein Maß für das Risiko für jeden von uns, von Hagelschlag und Sturzfluten betroffen zu sein. Dem Versicherungsexperten macht diese Gefahr mehr Sorgen als das Hochwasser an Flüssen – dagegen kann man anarbeiten. "Tatsächlich ist bei den Flussüberschwemmungen keine Zunahme der Schäden festzustellen", sagt Höppe. "Man hat Deiche gebaut oder erhöht und sehr stark in den Hochwasserschutz investiert, vor allem in den 2002 betroffenen Regionen am Oberlauf der Elbe." Gegen die steigende Gewitterneigung aber, eine Folge einer global erwärmten Atmosphäre, hilft letztlich wohl nur Politik. Und die ist, Europas Konflikt mit Donald Trump um das Pariser Klimaabkommen belegt es, ein zähes Geschäft.

Städte gegen Starkregen zu wappnen ist eine ebenso titanische Aufgabe. Rund 20 Prozent der Berliner Kanalisation etwa bestehen aus Mischwasserkanälen, in denen Regen- und Abwasser gemeinsam aufgefangen werden. Das ist besonders appetitlich, wenn die Rohre überlaufen. Also: oft. Obendrein wird der Platz in den städtischen Unterwelten knapp, den sich Strom-, Gas- und Wasserleitungen mit Glasfaserkabeln, U-Bahn-Röhren und Tiefgaragendecks teilen. Immerhin haben die hauptstädtischen Wasserbetriebe in den vergangenen Jahren Millionen investiert, um stärkere Pumpen sowie Speicher für zusätzliche Wassermassen von bisher mehr als 200.000 Kubikmetern einzugraben. Unter dem Lützowplatz im Bezirk Mitte liegt solch ein Becken, einen rund 650 Meter langen Stautunnel wühlt man zurzeit unter den Mauerpark.

Projekt Schwammstadt

Doch all das genügt womöglich nicht: "Mehr als die Hälfte dieser Investitionen könnten schon in den nächsten Jahren durch den Klimawandel ‚aufgefressen' werden, allein dadurch, dass die Zahl der Starkregentage voraussichtlich zunimmt" , sagt Fritz Reusswig. Der Soziologe vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist Hauptautor des Berliner Konzepts zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, das den Umbau der Hauptstadt zur "Schwammstadt" propagiert: "Das heißt, dass man dem Wasser schon an der Oberfläche etwas entgegensetzt, dass man unversiegelte Flächen und das Stadtgrün effizienter nutzt, um Regenwasser versickern zu lassen und zwischenzuspeichern" , sagt Reusswig.

Bislang jedoch erlebten die durchnässten Bewohner ihre Heimat in diesem Sommer jeweils nicht als Schwamm-, sondern als Schwimmstadt. Nach Berlin wurden unter anderem schlagartig überflutet: Moers am 14. Juli, Köln am 19. Juli. Am 22. Juli war die Hauptstadt wieder dran.

Und das Übermaß an Wasser, das Deutschland flutet, gebricht den Nachbarn im Süden; die Wetterzonen verschieben sich.

Italien glüht. Bis auf 40 Grad sollen die Temperaturen in den ersten Augusttagen steigen. Fehlender Regen und lang andauernde Hitze haben den Stiefel ausgetrocknet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Hauptstadt Rom droht akuter Wassernotstand. Der Vatikan hat vorsorglich alle Brunnen stillgelegt. 1,5 Millionen Römern im Nordwesten der Stadt sollte gar stundenweise das Wasser ganz abgestellt werden. Einstweilen war das politisch nicht durchsetzbar. Noch. Und Frankreichs Süden brennt.

Das Unglück kann sich viel zu rasant entfalten

Seit Juni hat es an der Côte d'Azur und in ihrem Hinterland, vor allem in der küstennahen Provence, dem Departement Var, kaum geregnet. Nun toben Feuer. Der Wetterexperte Cyrille Duchesne sagt: "Die Trockenheit, die extreme Hitze und der Wind erhöhen die Waldbrandgefahr. In den betroffenen Regionen Südostfrankreichs liegt die Temperatur stellenweise seit 40 Tagen bei über 30 Grad. 80 Prozent weniger Niederschlag als üblich wurden gemessen." Duchesnes Forschung deckt sich mit den Beobachtungen der Feuerwehr. Waren früher Juli und August die schlimmsten Monate, sind Südfrankreichs Brandbekämpfer mittlerweile von Juni bis September beinahe permanent im Einsatz.

Deutschlands Wehren dagegen stellen vom Löschen auf Pumpen und Sandsackschleppen um. Gegen die oft entsetzliche Plötzlichkeit schwerer Sommerunwetter hilft jedoch auch solche Vorbereitung nicht immer. Das Unglück kann sich viel zu rasant entfalten. 2016, das ist noch gut erinnerlich, traf eine Sturzflut das niederbayerische Simbach an der Grenze zu Österreich. Für sieben Menschen war das lokale Unwetter tödlich. Bayerische Behördenvertreter gehen davon aus, dass es so etwas am Inn in tausend Jahren wohl nicht gegeben habe. Die es durchlitten haben, leben mit unauslöschlichen Erinnerungen.

"Mit den großen Festen, also das kann man vergessen", sagt Else Seeburger, 78. Für die Kinder und Enkel kochen, mit der Großfamilie und Freunden im Partyraum feiern – das war einmal. Neben Else Seeburger sitzt ihr Mann Robert, 83. Gemeinsam blättern sie in einem Fotoalbum. Die Bilder zeigen ein Haus, das von der Flutwelle zerschmettert liegt. Ihr früheres, großes Haus. Am ehemaligen Partyraum hängt nun ein Schild: "Betreten verboten. Lebensgefahr!"

Das Glück und die Vernunft

"Hatten wir Glück?" Else Seeburger fragt sich das. Glück war es, dass sie 25 Jahre lang in eine Versicherung einzahlten. Und die Versicherung hat gezahlt. Zwar nicht den vollen Wert für einen Neubau, aber immerhin. Nun verhandeln die Seeburgers mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt, das die Ruine kaufen will. Sie soll abgerissen werden und einem höheren Schutzdamm samt Grünanlage weichen.

Etwa 40 Prozent der Immobilienbesitzer in Deutschland haben eine Police gegen Elementarschäden, die durch Naturgewalten entstehen wie Schneedruck, Hochwasser, Erdrutsch, Erdbeben oder eben Starkregen. Pflicht ist es nicht. Meist dauert es lange, bis selbst jene, die nachweislich in gefährdeten Gebieten leben, Konsequenzen ziehen. Die Soziologin Maike Böcker hat an der Universität Flensburg ihre Doktorarbeit zum Thema "Aus Katastrophen lernen?" geschrieben. Böcker wollte wissen, was das Oder-Hochwasser vor 20 Jahren mit der Bevölkerung gemacht hat. Nach Extremregen war der Pegel des Flusses im Juni 1997 auf mehr als sechs Meter angestiegen und lag in der Ziltendorfer Niederung in Brandenburg gut 3,50 Meter über Normal. Hunderte mussten ihre Häuser verlassen, sie standen später vor verschlammten, zerborstenen Resten. Kurz nach der Aufhebung des Katastrophenalarms wurde von Politikern über eine Teilräumung der überfluteten Niederung diskutiert. Die Anwohner aber wollten bleiben. Heute steht die Siedlung fast wieder so da wie vor der Flut.

Die Rätsel der Psychologie

Böcker hat beobachtet, dass eine Vielzahl von Bürgern, die in einer solchen Gefahrenzone wohnen, auf drei Strategien zurückgreifen: Sie sagen sich, dass es auch anderswo Katastrophen gibt. Sie halten sich zweitens daran fest, dass das ein "Jahrhundertereignis" war – und so etwas in ihrem Leben nicht noch einmal vorkommen werde. Und sie verlassen sich drittens darauf, dass die Maßnahmen, die anschließend ergriffen werden, sicheren Schutz bieten würden.

Jedoch: Sofern sich die Szenarien der Klimaforscher wie in diesem Sommer erfüllen, reichen die bisherigen Anstrengungen nicht aus. Und das gilt nicht nur für unsere Städte, sondern auch für das Land ringsum.

Bauern werden dann in einigen Regionen künftig vermehrt gegen Erosion und Schlammmassen zu kämpfen haben, die sich durch ihre Dörfer wälzen. Jahr für Jahr verlieren die Landwirte durch heftige Regengüsse bereits jetzt ungeheure Mengen an fruchtbarem Boden: Für Niedersachsen rechnete das Umweltbundesamt hoch, dass einem Acker pro Hektar und Jahr 3,2 Tonnen Boden genommen werden kann. Aber das ist nur ein Durchschnittswert: Zuweilen wäscht ein einziger Starkregen bis zu 50 Tonnen von einem Hektar, insbesondere in vom Ackerbau geprägten Hügellandschaften wie in Mittelsachsen, im Harzvorland oder auf den Börden Westfalens. "Bei so starkem Regen, wie wir ihn in letzter Zeit oft erleben, werden schon leichte Hangneigungen von drei Prozent zum Problem, vor allem wenn es sich um strukturlabile Böden aus Löß handelt" , sagt Ludger Herrmann, Bodenkundler an der Agrarfakultät der Universität Hohenheim.

Nasse Sommer, verkarstende Böden, absaufende Städte? Ist das die Zukunft? Womöglich brachte Tief "Alfred" eine Warnung. Schicksalsgläubige mögen sagen: Es war offensichtlich eine gut gemeinte Warnung. Denn trotz der lieben Not in Niedersachsen bleibt die Bilanz des klatschnassen Juli noch verhältnismäßig glimpflich. Der Grund ist schlicht – und ein weiteres Mal in der Geografie zu suchen. Denn kaum ein größeres deutsches Mittelgebirge steht derart frei wie der Harz. Zum Glück, denn das Wasser, das vergangene Woche auf ihn stürzte, teilt seine Abflusswege in diverse Richtungen. Setzen sich Tiefs dagegen im Wetterstau eines Gebirges auf einer Seite der Wasserscheide fest, stürzt die gesamte Flut nur in diese Richtung. So geschah es, als sich vor vier Jahren gewaltige Regenmassen im Nordstau der Alpen und über dem Erzgebirge entluden. Die dramatischen Überschwemmungen längs der Elbe und der Donau sowie die Überflutung Passaus waren die Folge. Diesmal also ist es noch einmal ziemlich gut gegangen, vergangene Woche wurden die meisten Kämpfe gegen das Wasser gewonnen.

Nach der Flut

Am schwersten gelitten hat am Ende wohl die Hildesheimer Uni. Am Freitagmittag stapft ein kleiner Mann in einem karierten Hemd und Gummistiefeln durch den Schlamm. Man müsse jetzt alle Anstrengungen fokussieren, sagt Thomas Hanold in vornehmem Ton. Es bleibt nicht viel Zeit bis zum Semesterbeginn. Hanold, 41, ist der Baudezernent der Universität. Er ist gekommen, um Schäden zu schätzen. Vor seinen Füßen springen kleine Frösche zur Seite. Er stiefelt durch Seminarräume, in denen es aussieht wie nach einem Erdbeben: Umgekippte Stühle und aufgeweichte Bücher liegen herum, der Boden ist gequollen, modriger Gestank überall. Zur Not soll der Lehrbetrieb erst einmal in Containern weitergehen.

Im Hintergrund sieht man, wie die Wissenschaftsministerin von Niedersachsen ihre Gummistiefel gegen ein Paar Pumps tauscht, auf den Rücksitz ihrer Limousine rutscht und gen Hannover davonfährt.